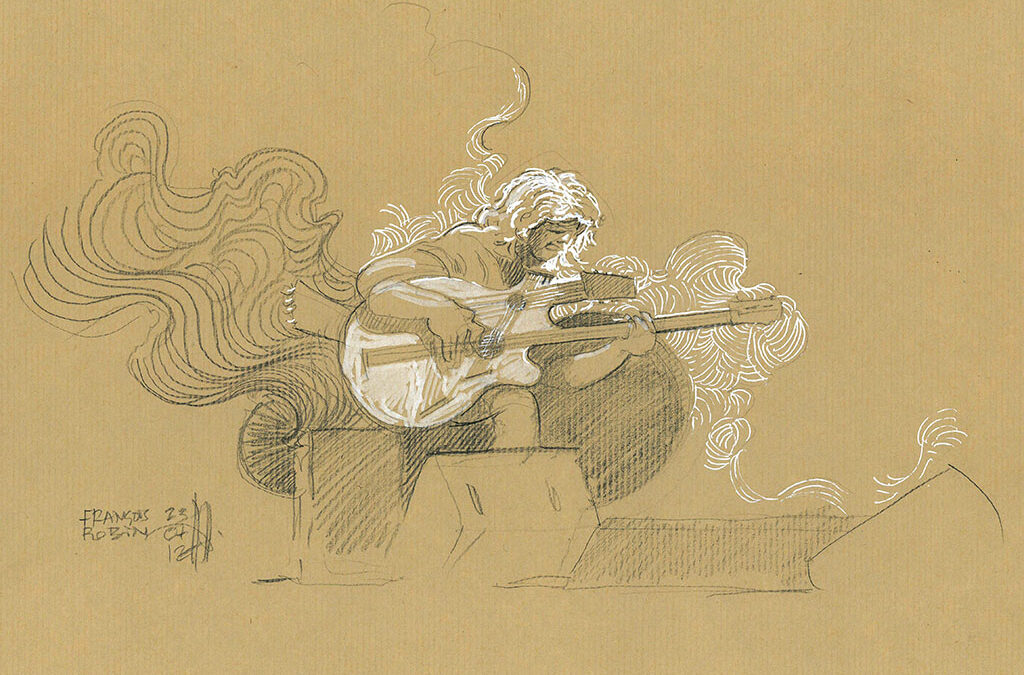

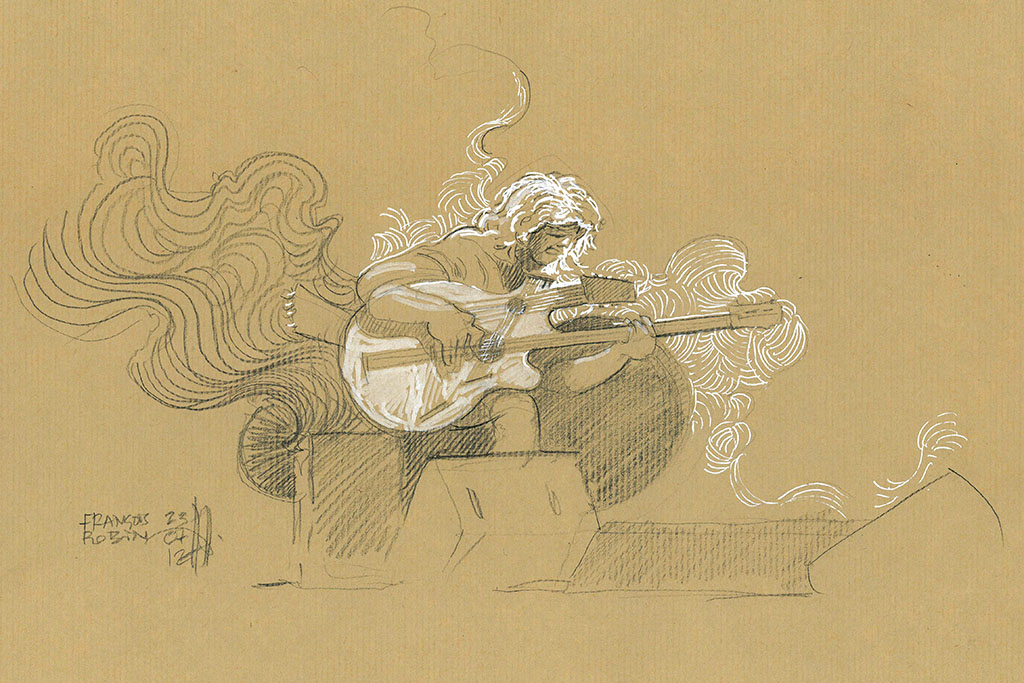

Chris Fishman, Pat Metheny & Joe Dyson

Parti il y a quelques heures déjà de Toulon, le ferry creuse son sillon à travers la nuit bleue, sur une invisible route, tiré par un invisible fil d’Ariane, piloté par un invisible marin dont j’imagine les contours dans le halo luminescent de la timonerie. Je devrais dormir, mais la nuit est belle, et par-delà le parfum iodé de la Méditerranée, porté par le vent, je sens déjà le curry du maquis. Je trouve un fauteuil sur le pont, ramène les pans de ma veste sur mes bras, étends les jambes et ferme les yeux. Calé contre le carénage, bercé par le ronron des machines, j’ai l’impression de faire corps avec le navire. C’est dans cette respiration presqu’animale que le sommeil vient me prendre, tandis que je sombre avec délices dans les proches effluves de la Corse, l’odeur enivrante des immortelles.

Chaque fois que j’essaye de trouver le sommeil au milieu du bruit, je me remémore ce bercement des machines. C’est comme un mantra du voyage, un aller-simple pour mon sommeil éternel ; je veux m’abandonner au rêve comme si c’était l’ultime porte vers l’éternité. « C’est un rêve de la raison », dit Dmitri Lipskerov, « le cerveau s’endort et il fait un dernier rêve »#retour (1). Peut-être est-ce cela l’éternité, notre capacité à voyager, à chevaucher nos paysages, sourire aux visages que l’on a aimés, retrouver le trouble d’un parfum, le frôlement d’une chevelure, le velouté d’une joue, la rosée qui perle sur le linge, la brûlure du café ou de l’alcool, la caresse des larmes silencieuses devant un tableau…et la musique.

Celle de Pat Metheny s’invite souvent dans mes pérégrinations, Last Train Home (2), particulièrement, que je retrouvais tous les soirs au générique de Jazz à Fip, le tchou-tchou entêtant des balais sur la caisse claire de Paul Wertico, la nappe des claviers de Lyle Mays, ouvrant comme une fenêtre sur les grands espaces, et la mélopée du guitariste qui chante comme le trompettiste qu’il était à l’origine. J’aime être embarqué, et le voyage qu’a proposé Metheny pour cette avant-dernière soirée du festival (3) m’a comblé. Un rêve de sa raison, un voyage à travers ses cinquante ans de carrière qui évite l’écueil des soirées diapo, un caléidoscope chatoyant et cinématographique, un art de la tapisserie, alternant entre sombre velours et clair satin, cabotant entre la furie maritime et le clapotis du ruisseau, au gré des guitares qu’il échange comme autant de fidèles maîtresses – une dans chaque port. Dans cette musique, tout sonne en sympathie, l’harmonie glissant d’un bord à l’autre de l’équipage du soir, des claviers du prodige Chris Fishman à la batterie crossover de Joe Dyson, capable d’emmener l’énergie du rock ou le chuchotement de la ballade avec la même élégance. Ainsi, le voyage circule, jamais figé sur un seul visage, un seul paysage, un seul parfum. Il est des guitare-héros - Joe Bonamassa, l’avant-veille, avait excellemment coché la case - pour qui la surenchère est souvent exhibitionniste. Chez Metheny, c’est le chant qui gagne, toujours. Triomphant lorsqu’il trompette, stridulant lorsqu’il s’envole, mystique lorsqu’il rêve. Un rêve de la raison, la volonté de nous emmener en voyage, un Dernier train pour rentrer (4), un aller-simple pour le jardin secret. Celui que je retrouve en ouvrant ma mémoire d’éternité, où la délicatesse des roses et du jasmin côtoie l’enivrante immortelle.

(1) Le Dernier Rêve de la raison. Poslednii son razuma. Dmitri Lipskerov, 2000 (Russe). Republié en 2018 par Agullo Editions pour la traduction française. (retour)

(2) « Last Train Home », tiré de l’album Still Life (Talking) du Pat Metheny Group (Geffen Records, 1987). Écouter (retour)

(3) Le lecteur aura remarqué que j’ai gardé cette chronique pour la fin. Les jours s’étant un peu bousculés, je voulais juste prendre mon temps pour ce dernier rêve. (retour)

(4) Dernier Train pour rentrer : Last Train Home, le titre précédemment cité. (retour)

Pat Metheny et sa harpe-guitare Pikasso